Atmen wird Schwerarbeit

Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Die vier Buchstaben COPD stehen für den englischen Begriff «Chronic Obstructive Pulmonary Disease»: eine unheilbare Lungenerkrankung, deren Symptome sich im Laufe der Zeit verstärken. COPD engt die Atemwege langsam, aber stetig ein, bis hin zu starker Atemnot.

Zu wenig Sauerstoff

Früher wurde COPD «Raucherhusten» genannt − und damit verharmlost. In schweren Fällen reicht der Aktionsradius der betroffenen Personen gerade noch bis zur Haustüre. Hauptursache für COPD ist das Rauchen.

Die dauerhafte Verengung der Atemwege und der Sauerstoffmangel belasten auch das Herz. Es muss mehr Arbeit leisten, um Blut durch die kranken Lungen zu pumpen und den Körper mit genügend Sauerstoff zu versorgen.

Früherkennung wichtig

Ein frühzeitiges Erkennen von COPD ist wichtig. Das Fortschreiten der Krankheit lässt sich durch einen Rauchstopp verlangsamen. Medikamente lindern Beschwerden und körperliches Training erhöht die Leistungsfähigkeit.

Weltweit leiden mehrere Millionen Menschen an COPD, welche zu den häufigsten Todesursachen gehört. In der Schweiz leben rund 400 000 Menschen mit der Krankheit.

Symptome und Ursachen

Symptome: Wie erkenne ich COPD?

Die «AHA-Symptome» Atemnot, Husten und zum Teil Auswurf sind typische Anzeichen für COPD.

Atemnot

Atemnot ist die schlimmste Folge von COPD. Der zähe Schleim und die chronische Entzündung verengen die Atemwege, was sich anfühlt, als atme man durch einen Strohhalm. In der Folge sind die Betroffenen körperlich weniger belastbar. Zuerst spüren sie Atemnot bei grösseren Anstrengungen, später bereits im Ruhezustand.

Husten

COPD-Betroffene husten vor allem am Morgen.

Auswurf

Kranke Lungen produzieren mehr Schleim als gesunde. Der zähflüssige Schleim muss durch Husten «ausgeworfen» werden. Es gibt aber auch Betroffene, die keinen Auswurf aufweisen.

Chronische Bronchitis

Sie ist oft ein Vorbote. Wird eine chronische Bronchitis nicht behandelt, kann sich daraus COPD entwickeln.

Heimtückisch, weil schleichend

COPD wird meist zwischen dem 40. und 55. Lebensjahr entdeckt, obwohl die Krankheit oft viel früher beginnt und sich schleichend entwickelt. «Es ist ja nur ein Husten.» Viele COPD-Betroffene haben sich an den morgendlichen Husten gewöhnt und verharmlosen die Symptome. Wenn sie dann wegen einer akuten Erkrankung zur Ärztin oder zum Arzt gehen, ist die Zerstörung des Lungengewebes oft bereits weit fortgeschritten.

Risikofaktoren: Wer erkrankt an COPD?

90 Prozent der COPD-Betroffenen waren langjährige starke Raucher und Raucherinnen. Ca. 20% der Personen, die rauchen, entwickelt eine COPD. Wenn Rauchende bereits in der Jugend Asthma und Allergien hatten, ist die Wahrscheinlichkeit noch höher. Gefährdet sind zudem Menschen, die bei ihrer Arbeit in der Landwirtschaft oder Industrie ungeschützt Staub ausgesetzt sind und Schadstoffe einatmen.

- Rauchen

- Einatmen von Staub bei der Arbeit

Ursachen: Warum bleibt die Luft weg?

Die während langer Zeit eingeatmeten Chemikalien und Schadstoffe verursachen eine dauerhafte Entzündung und Verengung der Atemwege.

Beschädigte Flimmerhärchen

Um die winzigen Schmutzteilchen aus der eingeatmeten Luft zu entfernen, sind die Atemwege mit einer Schleimhaut ausgekleidet, die mit Flimmerhärchen besetzt ist. Diese arbeiten in der gesunden Lunge wie ein Besen: Sie «kehren» den Schmutz raus. Bei COPD sind die Flimmerhärchen von den jahrelang eingeatmeten Schadstoffen beschädigt. Deshalb können sie ihren Job nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr erledigen. Die Schadstoffe bleiben in den Bronchien hängen und vermischen sich mit überschüssigem Schleim.

Chronische Bronchitis

Zusammen mit den Schadstoffen und dem Schleim bleiben Erreger in den Atemwegen hängen, die eine dauernde Entzündung verursachen können, eine chronische Bronchitis. Wird diese nicht behandelt, kann dies zu COPD und zu einem Lungenemphysem führen.

Lungenemphysem

Am Ende der Atemwege geben die Lungenbläschen (Alveolen) den Sauerstoff aus der Atemluft in die Blutgefässe ab. Sie nehmen dafür Kohlendioxid (CO2) auf. Ein Lungenemphysem entsteht, weil viele Alveolen zerstört sind. Sie können keinen Sauerstoff mehr an das Blut abgeben und es kann weniger frische Luft in die Lungen einströmen. Das Lungengewebe verliert zudem seine Elastizität. Bei einer schnellen Ausatmung, wie zum Beispiel beim Treppensteigen, verengt sich der Brustkorb rasch. Normalerweise verhindern hier elastische Fasern der Lunge, dass auch die Bronchien bei der forcierten Ausatmung kollabieren.

Beim Emphysem kommt es aber zu einem Kollaps der Bronchien, ein Teil der eingeatmeten Luft kann dadurch nicht mehr ausgeatmet werden. Es kommt zur Überblähung der Lunge.

Erst nach mehreren ruhigen Atemzügen nimmt diese wieder ab. Das Lungenemphysem wird deshalb auch «Überblähung der Lunge» genannt.

Diagnose und Behandlung

Diagnose: Wie wird COPD nachgewiesen?

Ärztliche Untersuchung

Die wichtigste Methode zur Diagnose einer COPD ist ein Lungenfunktionstest, eine Spirometrie. Im Einzelfall zieht die Ärztin oder der Arzt ergänzende Diagnosemethoden hinzu, um andere Krankheiten auszuschliessen.

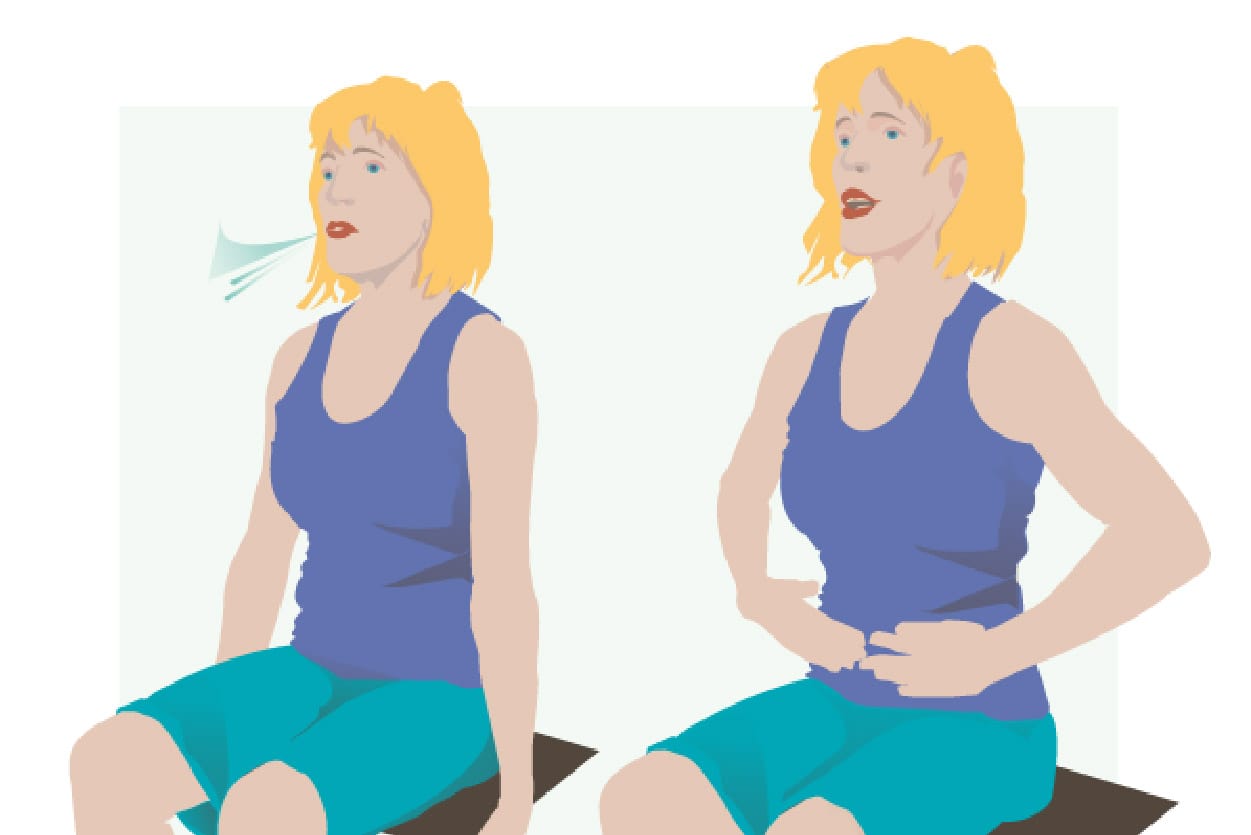

Wie funktioniert ein Lungenfunktionstest?

Bei einem Lungenfunktionstest (Spirometrie) atmet die Testperson über ein Mundstück in das Spirometer. Dieses misst die maximale Luftmenge, die die Testperson einatmet sowie den Atemstrom beim Ausatmen. Anhand der Resultate lässt sich feststellen, ob die Atemwege verengt sind.

Behandlung: Was verbessert die Lebensqualität?

COPD ist nicht heilbar. Doch je früher erkannt, desto besser lässt sie sich behandeln. Bronchienerweiternde Medikamente erleichtern das Atmen. In einem fortgeschrittenen Stadium der Krankheit verschafft zusätzlicher Sauerstoff Linderung. Der Behandlungserfolg hängt jedoch nicht nur von Medikamenten ab. Regelmässige körperliche Aktivität verbessert deutlich die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der Betroffenen.

Im Coachingprogramm «Besser leben mit COPD» der Lungenliga erfahren Patientinnen und Patienten, was die Krankheit für sie eigentlich bedeutet und lernen, mit ihr umzugehen. Nach dem Kurs können sie ihren Atem im Alltag besser steuern (Atemmanagement) und wissen, wie sie eine Zunahme ihrer Symptome erkennen und darauf reagieren müssen.

Erster Schritt: Rauchstopp

Mit dem Rauchen aufzuhören, ist die wichtigste Massnahme zur Behandlung einer COPD. Nur der Rauchstopp kann das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen. Es lohnt sich deshalb in jedem Krankheitsstadium, nicht mehr zu rauchen.

Training erhöht Leistungsfähigkeit

Patientinnen und Patienten mit COPD sind oft untrainiert. Sie vermeiden körperliche Anstrengung, weil diese zu Atemnot führt. In der Folge führen immer geringere Belastungen zu immer stärkerer Atemnot. Dieser Teufelskreis lässt sich durchbrechen. Zum Beispiel mit der Teilnahme an einer Lungensportgruppe wie «Ambulante pulmonale Rehabilitation (APR)» oder «Atmen und Bewegen» der Lungenliga. Regelmässige körperliche Aktivität hilft, die Atemmuskulatur zu stärken, die Atemtechnik zu verbessern und die Sauerstoffaufnahme zu erhöhen.

Medikamente lindern Beschwerden

Medikamente, welche die Atemwege erweitern, können die Beschwerden und die Atemnot bei körperlicher Anstrengung lindern. Meist wird das Medikament einmal oder mehrmals pro Tag inhaliert. Im fortgeschrittenen Stadium wird die Entzündung in den Bronchien mit inhalierbaren Kortisonpräparaten behandelt.

Gegen Grippe impfen

Da die Lungen bereits angegriffen sind, richten Infektionen bei kranken Menschen mehr Schaden an als bei gesunden. COPD-Betroffene sollten sich zur Vorbeugung von Atemwegsinfektionen wie folgt impfen lassen:

- einmal jährlich gegen Grippe (Influenza).

- alle fünf Jahre gegen Pneumokokken (Erreger der Lungenentzündung).

- gegen das Coronavirus, gemäss aktuellen Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit.

Sauerstofftherapie verbessert Lebensqualität

Im fortgeschrittenen Stadium der Krankheit kann bei den Betroffenen chronischer Sauerstoffmangel auftreten. Dieser wird durch eine Sauerstofftherapie ausgeglichen, die das Atmen erleichtert und die Lebensqualität verbessert.

Besser leben mit COPD

COPD-Coaching der Lungenliga

Die Atemnot schränkt die COPD-Betroffenen stark ein und macht ihnen Angst. Sie können alltägliche Aktivitäten nicht mehr durchführen und isolieren sich zunehmend – ein Teufelskreis beginnt. Dank des Selbstmanagement-Coachings «Besser leben mit COPD» lernen Betroffene, die Krankheit zu verstehen und mit ihr umzugehen. Lungenfachärzte sind von der Wirksamkeit des Programms überzeugt: «Die Teilnehmenden bekommen ihre Symptome innerhalb weniger Wochen besser in den Griff. Sie lernen im Kurs wie sie im Alltag ihre Atmung steuern, wie sie eine Zunahme ihrer Symptome erkennen und darauf reagieren können», berichtet ein Chefarzt.

Gute Lebensqualität trotz CODP – werden Sie aktiv

Die Lungenliga organisiert verschiedene Angebote, die Ihnen das Leben mit COPD erleichtern. Tauschen sie sich mit anderen Betroffenen aus, besuchen Sie das Coachingprogramm oder nehmen sie an einer Lungensportgruppe teil.

Wir sind in Ihrer Nähe

Die regionalen Lungenligen helfen Ihnen bei Ihren Fragen gerne weiter.