Porträt

Die Lungenliga ist eine nationale, nicht gewinnorientierte Gesundheitsorganisation. Sie engagiert sich in der Gesundheitsförderung und Prävention, bildet Fachpersonen aus und fördert Forschungsprojekte.

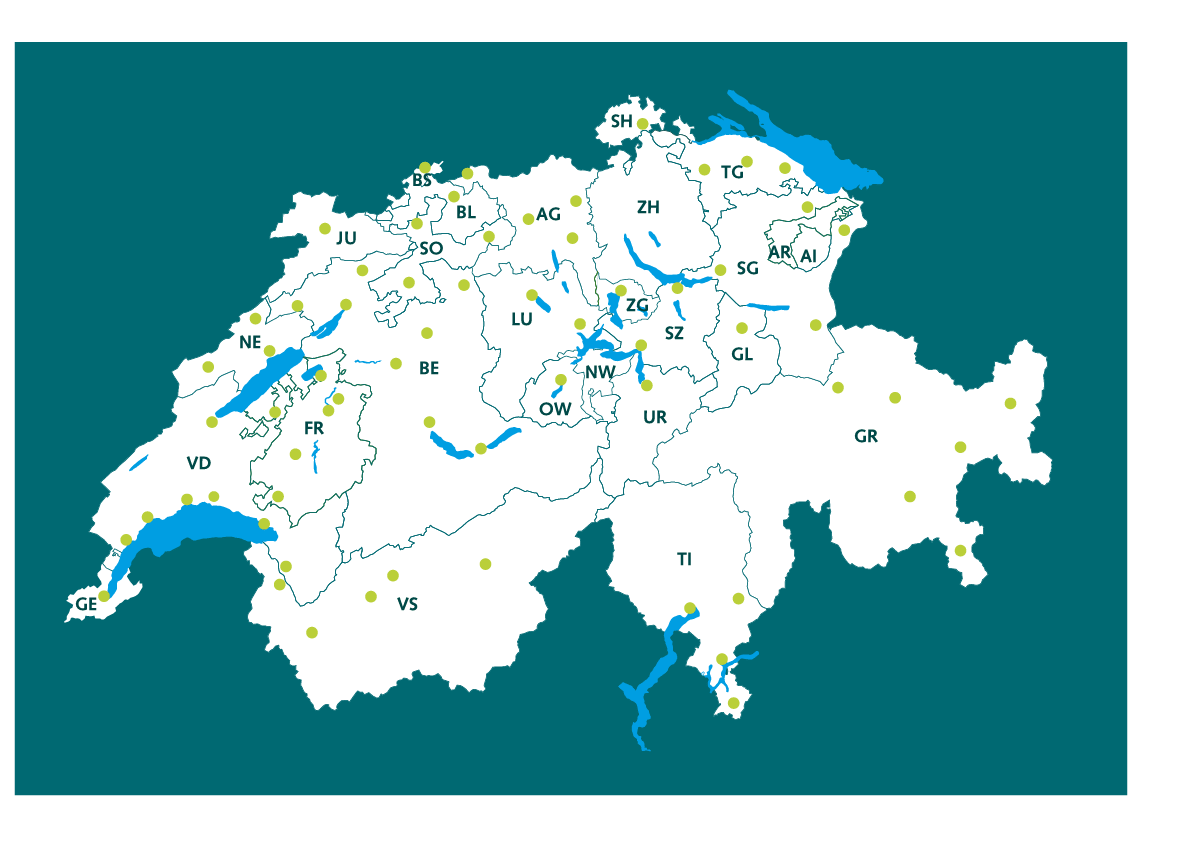

Die Lungenliga begleitet über 130 000 Patientinnen und Patienten an 68 Standorten in der ganzen Schweiz. Die 15 kantonalen und regionalen Lungenligen und die Dachorganisation Lungenliga Schweiz beschäftigen insgesamt rund 750 Mitarbeitende.

Unsere Aufgaben

Die kantonalen Ligen sind die Anlaufstellen für Menschen mit Lungen- und Atemwegserkrankungen und deren Angehörige.

Die Geschäftsstelle in Köniz nahe Bern koordiniert die Aktivitäten der Ligen, begleitet Projekte in der Gesundheitsförderung und Prävention und vertritt die Organisation und ihre Mitglieder gegenüber Krankenkassen und Behörden.

Unsere Mission

Die Lungenliga berät und betreut Betroffene und unterstützt sie im Umgang mit ihrer Krankheit, damit sie möglichst beschwerdefrei und selbständig leben können und eine höhere Lebensqualität erreichen. Fachlich gut vernetzt vertritt sie die Anliegen ihrer Patientinnen und Patienten und fördert deren Selbsthilfe. Mit Prävention und politischem Engagement setzt sich die Lungenliga dafür ein, dass immer weniger Menschen an Lunge und Atemwegen erkranken.

Unser Qualitätsanspruch

Die Lungenliga stützt ihre Tätigkeit auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ab. Sie ist gut vernetzt und arbeitet eng mit den für ihr Fachgebiet relevanten Organisationen und Fachpersonen zusammen. Unter den rund 800 Mitarbeitenden der Lungenliga sind viele diplomierte Pflegefachpersonen sowie Sozialarbeiterinnen und -arbeiter. Interne Aus- und Weiterbildungs-Programme erhöhen ihre Professionalität und Kompetenz in der medizinisch-therapeutischen und psychosozialen Hilfe für Lungenkranke.